Chi ha ucciso Mario Paciolla?

Il dossier sul massacro di minori, la fuga di notizie, le dimissioni di un ministro del governo colombiano e i silenzi complici dell’ONU. La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano morto in Colombia il 15 luglio, appare sempre più come una vera e propria esecuzione. Ma cosa è successo realmente?

La vicenda di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato morto il 15 luglio scorso in Colombia dove lavorava per una missione dell’ONU, continua ad essere costellata di punti oscuri. Inizialmente bollata come suicidio, tesi a cui familiari e amici non hai mai creduto, la morte del 33enne sta sempre più assumendo i contorni di una vera e propria esecuzione legata, probabilmente, ad una fuga di notizie sul report a cui aveva lavorato e che aveva portato alle dimissioni del Ministro della Difesa Guillermo Botero.

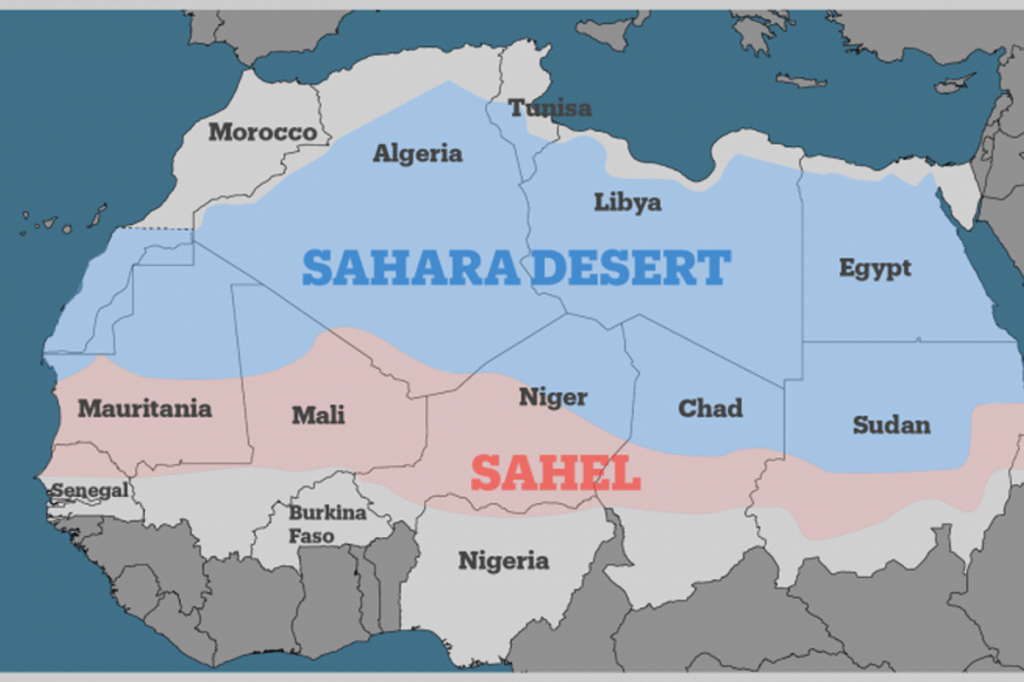

Secondo quanto riportato attraverso il quotidiano colombiano “El Espectador” dalla giornalista Claudia Duque, che segue sin dall’inizio la vicenda di Paciolla, il cooperante italiano avrebbe con quel rapporto dato il via ad una crisi di governo che dura tutt’oggi. Tutto sarebbe iniziato il 29 agosto 2019 quando, intorno alle 23.00, aerei delle Forze Armate Colombiane bombardarono per diversi minuti l’accampamento di Rogelio Bolivár Córdova, detto “El Cuchu”, nei pressi di Aguas Claras. L’obiettivo del raid era la cellula dissidente delle FARC, i gruppi armati che non hanno accettato il disarmo sancito dagli Accordi di pace del 2016, ma l’operazione ebbe un esito drammatico. Nell’accampamento, infatti, non vi erano solamente gli uomini di Cordova ma anche diversi ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni arruolati con la forza dalla milizia e costretti ad un addestramento paramilitare. Diciassette ragazzi, quasi tutti minorenni, morirono così sotto le bombe dell’aviazione colombiana.

La strage di ragazzi venne nascosta dalla polizia criminale che decise di omettere l’età delle vittime da ogni rapporto ufficiale. Ma proprio quando la vicenda sembra dimenticata e insabbiata a dovere torna a galla generando un vero e proprio terremoto politico. Il 5 novembre il senatore del Partito sociale di Unità nazionale Roy Barreras chiede spiegazioni all’allora ministro della Difesa Guillermo Botero sull’uccisione dei minori e sul perché tale informazione di interesse nazionale non fosse stata comunicata al popolo colombiano. È la goccia che fa traboccare il vaso: il ministro della difesa è costretto alle dimissioni mentre in tutto il paese milioni di persone iniziano a scendere in piazza per protestare contro il governo.

Ma cosa c’entra il report di Paciolla in questa storia? Immediatamente dopo i fatti del 29 agosto, l’ONU aveva incaricato il cooperante italiano ed altri colleghi di “verificare le circostanze del bombardamento” e di redigere un rapporto completo su quegli avvenimenti. Per la prima volta, insomma, qualcuno mise nero su bianco quello che la polizia e il governo avevano cercato di occultare così attentamente. Secondo alcune indiscrezioni il rapporto, a differenze di quanto sarebbe dovuto accadere, non rimase strettamente confidenziale: Raúl Rosende, responsabile ONU regionale, consegnò il documento a Barreras. Il politico venne dunque così a conoscenza di quel che accadde ad Aguas Claras e su quel report basò l’invettiva che portò alle dimissioni di Botero. Pur se smentita fermamente da Barreras, questa ricostruzione sembra essere coerente con le paure confidate da Mario Paciolla ad amici e familiari nei mesi successivi. Si sentiva in pericolo, tradito, usato, e arrabbiato con i suoi superiori, al punto da chiedere un trasferimento ad altra sede, mai ottenuto. Dopo il 5 novembre una serie di attacchi informatici lo avevano convinto a rimuovere tutti i suoi profili social per non esporre i suoi dati personali a rischi ulteriori. Non era bastato. Negli ultimi mesi aveva confidato agli amici di sentirsi osservato, seguito, spiato. “Voglio dimenticare per sempre la Colombia, non è più sicura per me.” aveva detto “Non voglio più mettere piede in questo paese o all’Onu. Ho chiesto un cambiamento qualche tempo fa e non me l’hanno dato. Voglio una vita nuova, lontano da tutto.”

Dietro la morte di Mario Paciolla, dunque, ci sarebbe una fuga di notizie. La diffusione di informazioni riservate avrebbe esposto il giovane cooperante italiano a rischi sempre maggiori fino alla tragica morte avvenuta il 15 luglio. È un primo pezzo di un puzzle che appare complicatissimo e con troppi pezzi ancora mancanti per poter mostrare la sua figura. Da alcune indagini, infatti, è emerso chiaramente come l’atteggiamento dell’Onu sia stato tutt’altro collaborativo nei giorni immediatamente successivi l’omicidio di Paciolla. Se da alcune settimane si sapeva della mail inviata dalle Nazioni Unite alle 400 persone impegnate in Colombia per chiedere loro massima riservatezza sul caso ed alimentando così un clima di omertà, un nuovo punto interrogativo ruota intorno alla figura di Christian Leonardo Thompson, contractor americano incaricato dall’Onu della sicurezza del campo dove si trovava Mario. Stando a quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma sarebbe stato lui il primo a giungere sulla scena del crimine. Sarebbe stato lui a ripulirla e a sottrarre alcuni oggetti poi ricomparsi, come per magia, nella sede delle Nazioni Unite a Bogotà. Perché lo ha fatto e su ordine di chi ancora non è possibile saperlo. Rimane uno dei tanti, troppi, punti interrogativi che circondano la morte di un ragazzo di 33 anni.