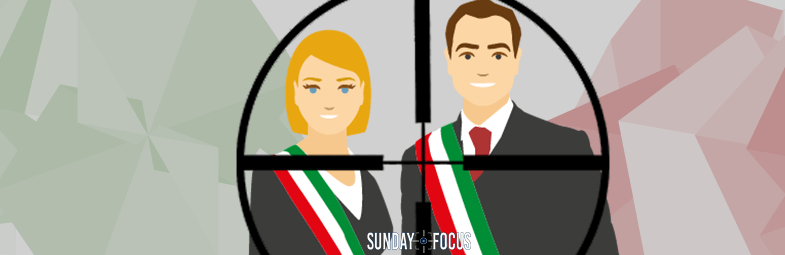

Un esercito di nostalgici del fascismo nelle liste elettorali

Un esercito di nostalgici del fascismo è pronto a scendere in campo per le elezioni regionali e comunali. C’è chi posta foto con il braccio teso e chi invoca una marcia su Roma, chi usa per la campagna elettorale slogan del regime e chi per anni ha militato in organizzazioni neofasciste. Ecco chi sono e da chi sono stati candidati.

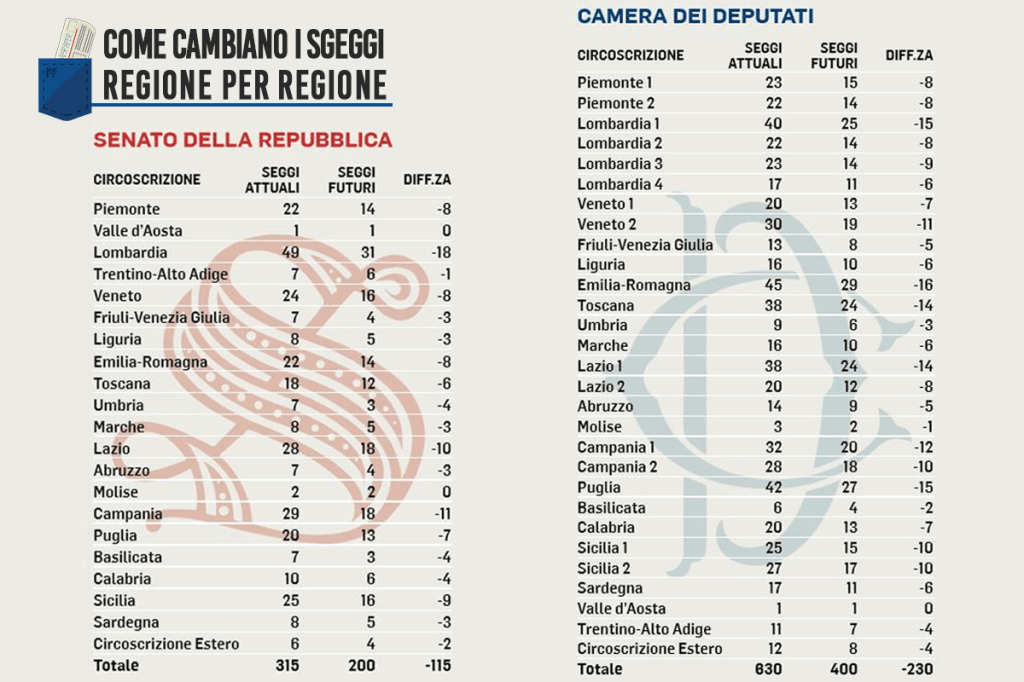

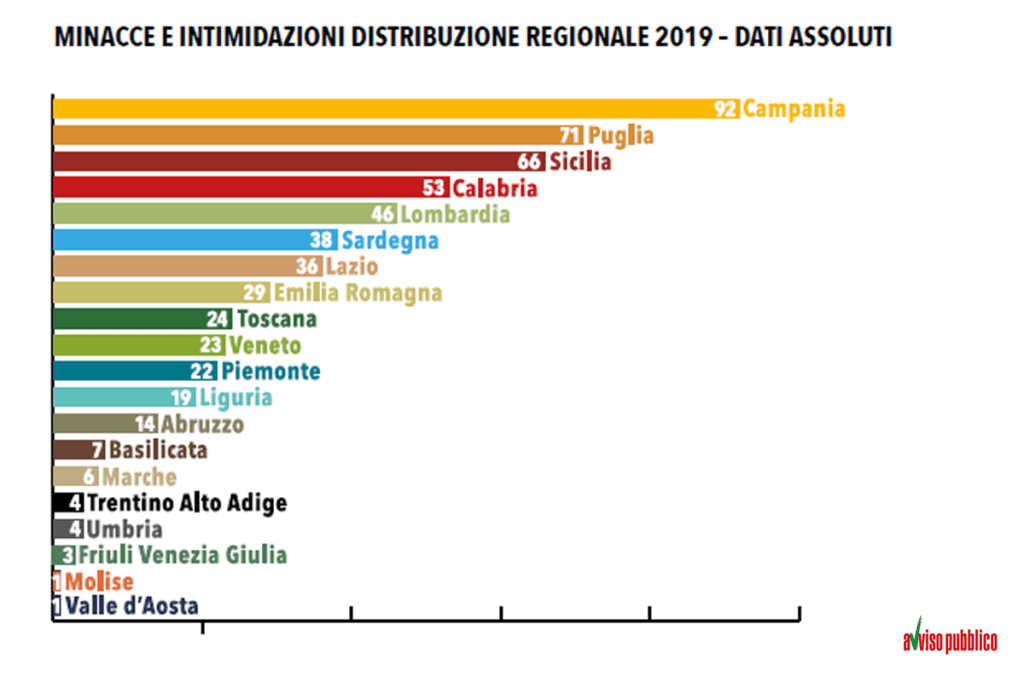

Domenica e lunedì nel nostro paese non si terrà solo il referendum costituzionale. Questa tornata elettorale prevede infatti anche le elezioni amministrative in 1.177 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia, e le elezioni regionali in sette regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta). È dunque pronto, e in attesa di giudizio, un vero e proprio esercito di candidati che da lunedì potrebbero iniziare una nuova avventura politica. Ma mentre la commissione antimafia ha presentato ieri un elenco di 13 impresentabili in diversi comuni con criticità soprattutto in Puglia e Campania, nelle liste di molti partiti da nord a sud Italia si registra una massiccia presenza di un altro tipo di impresentabili: i nostalgici del ventennio fascista.

Il caso che ha trovato più spazio sui giornali, e generato più clamore, è senza dubbio quello di Christian D’Adamo. Candidato consigliere a Fondi con una lista civica a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Giulio Mastrobattista, D’Amato non nasconde in alcun modo la sua affinità con certi ambienti della destra più estrema e su Twitter, dove come immagine del profilo sfoggia una foto con la bandiera di Forza Nuova, si definisce “naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita”. Tra foto con il braccio teso e immagini di svastiche, il profilo del pizzaiolo 32enne candidato a Fondi sembra essere tutto tranne che il profilo di un candidato democratico. E come può essere, allora, che sia stato candidato a consigliere comunale? Secondo Francesco Mastrobattista, ex Forza Nuova e responsabile della lista civica che lo ha candidato oltre che nipote dell’aspirante sindaco, si sarebbe trattato di una svista: “ho controllato” ha assicurato “certificato penale, carichi pendenti, casellario giudiziario e profili Facebook di tutti i candidati. Mi dicono che D’Adamo aveva postato foto indecenti su Twitter. Mi dispiace ma è impossibile controllare tutto.”

Ma quello di Fondi non è c’erto l’unico caso in cui i responsabili di Fratelli d’Italia non sono riusciti a controllare tutto. In Campania, ad esempio, nel partito di Giorgia Meloni sembra esserci un boom di nostalgici. “Me ne frego” è ad esempio lo slogan elettorale scelto da Gimmi Cangiano, ex militante del Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile dell’MSI) che da due anni è coordinatore regionale per Fratelli d’Italia con cui ora si è candidato nel collegio di Caserta. Cangiano, però, è senza dubbio in buona compagnia. A Napoli, infatti, Fratelli d’Italia candida anche l’attuale consigliere comunale Marco Nonno il cui passato sembra essere composta più da ombre che da luci. Nonno, infatti, non solo è stato condannato ad 8 anni per aver fomentato gli scontri in occasione dell’apertura della discarica di Pianura (definita da lui “una medaglia”) ma ha anche una forte nostalgia per il ventennio fascista. Nel 2016 infatti, in un’intervista a Repubblica, Nonno definì Mussolini “il più grande statista del ‘900” e la sua simpatia per il duce è cosa così nota che i suoi compagni di partito nel marzo 2019 gli fecero trovare una torta con la faccia di Mussolini e la scritta “A Noi!”.

Ma è nelle Marche che Fratelli d’Italia si supera. Nell’unica Regione, insieme alla Puglia, in cui Giorgia Meloni ha avuto il via libera dal centrodestra a candidare un proprio uomo la scelta è ricaduta su Francesco Acquaroli. L’ex sindaco di Potenza Picena, in provincia di Macerata era però finito al centro delle polemiche il 28 ottobre scorso quando partecipò a una cena ad Acquasanta Terme in occasione dell’anniversario della marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Nella sala in quell’occasione era un tripudio di bandiere italiane marchiate con fasci littori, loghi di Fratelli d’Italia e menù con citazioni del ventennio e immagini del duce. L’allora coordinatore regionale di FdI, Carlo Ciccioli, presente all’evento insieme ad Acquaroli commentò laconicamente: “Una cena è una cena e un menu è un menu. Non sono entrambi documenti politici”. E dunque non sorprende se a sostegno di Acquaroli presidente si sia candidato a consigliere regionale proprio Carlo Ciccioli, nel tentativo forse di fare di quell’ambiente un documento politico vero e proprio.

Da Riva del Garda dove è candidato con il partito di Giorgia Meloni Matteo Negri, esponente di CasaPound e vicinissimo agli ambienti della destra più estrema, fino a Cologno Monzese dove è candidato Salvatore Giuliano, che su Facebook scrive “prima di chiedermi l’amicizia, sappi che sono fascista e odio gli islamici”, la lista di candidati nostalgici in Fratelli d’Italia sarebbe pressoché infinita. Ma il partito di Giorgia Meloni non è certo l’unico a strizzare l’occhio a certi ambienti. Per non essere da meno, la Lega a Capriano del colle sostiene la candidatura a sindaco di Stefano Sala che non solo dice di “rimpiangere il fascismo” ma propone anche di suonare per il 25 aprile al posto di ‘Bella Ciao’ l’inno delle unità d’elite del fascismo ‘Battaglioni’. E per dimostrare l’unità del centrodestra, Forza Italia a Mantova candida a consigliere il 53 enne Fabrizio Bonatti che non solo vanta un passato di militanza con il Movimento Sociale di Almirante e la Fiamma Tricolore di Rauti ma sul suo profilo Facebook ha postato un fotomontaggio che lo ritrae abbracciato a Mussolini. Un gesto “goliardico” dice lui, che comunque ci tiene a definirsi un “moderato”.

Sempre Forza Italia poi è protagonista di un altro caso simile, insieme questa volta ad un inedito alleato: Italia Viva. Forzisti e Renziani, infatti, correranno insieme a Corsico a sostegno della candidatura a sindaco del comune in provincia di Milano di Roberto Mei, iscritto al partito di centrodestra dal 1996. Proprio Mei è però finito al centro delle polemiche per una serie di post scritti tra il 2010 e il 2012 in cui inneggia ripetutamente a Mussolini ed al regime fascista. Tra citazioni del duce, video del ventennio e post contro il 25 aprile, definito “giornata di lutto nazionale”, Mei rivela le sue simpatie per l’estrema destra di cui pare molti fossero a conoscenza. “A Corsico tutti sanno che Mei ha delle simpatie fasciste” aveva infatti commentato il candidato di Rifondazione comunista, Beppe Vivone e mi ero anche premurato di avvertire i referenti locali di Iv”. Un avvertimento che, però, non ha portato alcun risultato con Mei ancora in corsa per il posto da primo cittadino.

Ma in un paese in cui tutto è possibile, nostalgici del ventennio si trovano anche nelle liste del centrosinistra. Così ad Arezzo in una lista a sostegno del candidato PD Luciano Ralli era finito anche Flavio Sisi che dal suo profilo Facebook non usava mezze parole: “Sono fascista e morirò fascista, basta ipocrisie.” si legge in un post “Il duce è il vero artefice di tutte le infrastrutture, le opere, il sociale che la sinistra si spaccia di aver realizzato”. Pronta è arrivata in questo caso l’esclusione dalla lista e lo stop alla sua candidatura anche se, a detta del candidato sindaco Ralli, “si tratta di una persona generosa e sicuramente cambiata nel tempo”.