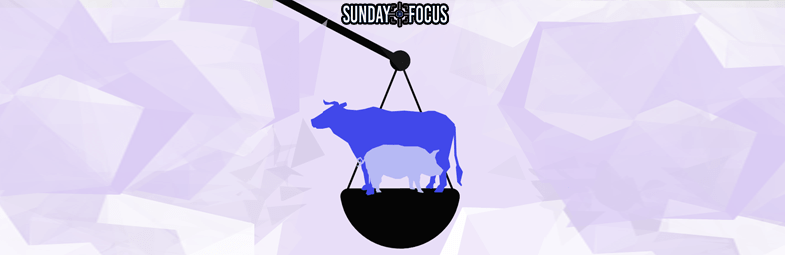

Il peso della carne: come allevamento e agricoltura stanno erodendo le risorse naturali

“Una volta si diceva che gli ecologisti erano dei pazzi.

Oggi sono tutti ecologisti. Ma è proprio quello il pericolo.

Perché dietro l’impegno formale poi non si fa nulla”

-Grazia Francescato-

Una sola Italia non basta più. Uno studio condotto dall’Università degli Studi di Tuscia e da Greenpeace rivela come allevamento ed agricoltura nel nostra pese non siano sostenibili e stanno consumando una volta e mezza le risorse del nostro territorio. I continui investimenti negli allevamenti intensivi, riconfermati dalle ultime decisioni dell’Unione Europea, rendono la nostra agricoltura e la nostra zootecnica altamente insostenibili.

Lo studio – Sono proprio i dati della ricerca condotta dall’Università di Tuscia a mostrare come allevamenti intensivi di bovini e suini stiano erodendo in modo lento e costante le risorse naturale presenti nel nostro paese. Analizzando il metodo della cosiddetta l’impronta ecologica, che confronta l’impatto di un dato settore con la capacità del territorio che lo ospita di fornire risorse e compensare le emissioni, emerge infatti come per compensare l’impatto del settore zootecnico si consumino circa il 39% delle risorse naturali del nostro paese. Un dato allarmante se si considera, come spiega il prof. Silvio Franco nella ricerca, che “la biocapacità di quello stesso territorio deve riuscire a compensare anche altre attività umane, prime fra tutte quelle dell’agricoltura”. Come spiegato nel testo si tratta peraltro di un dato “conservativo” riferito cioè solamente alle “emissioni dirette di gas serra del bestiame causate da fermentazione enterica e deiezioni”. In poche parole il risultato potrebbe essere ampiamente peggiore se venissero presi in considerazione anche le emissioni dell’intera filiera, dall’import di mangimi alle coltivazioni intensive destinate ad alimentare gli animali passando per consumi di carburante, elettricità ed acqua.

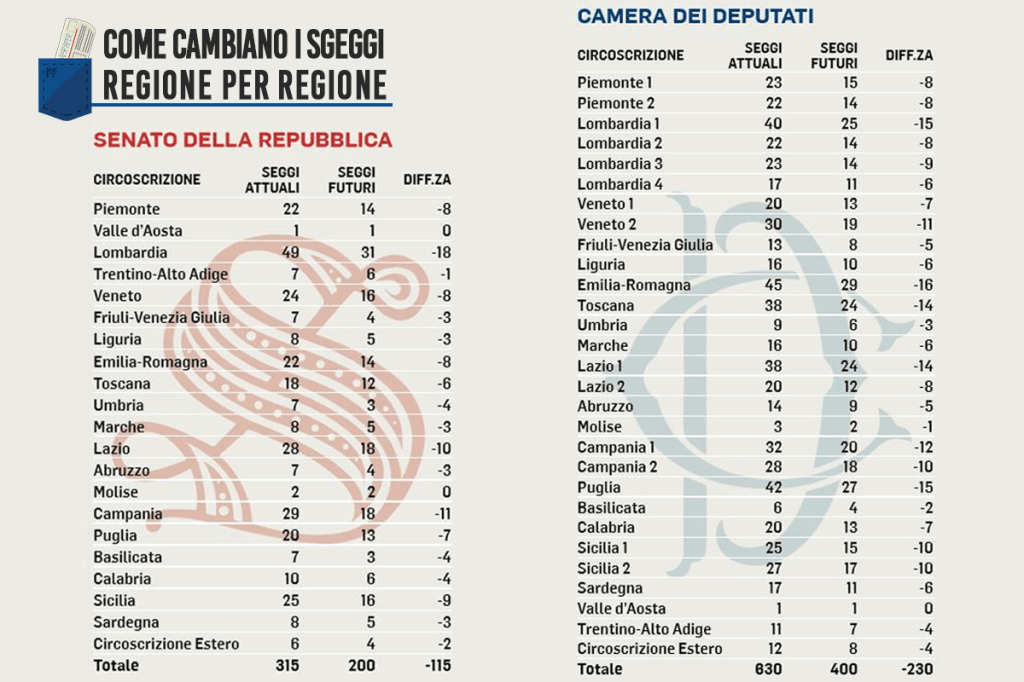

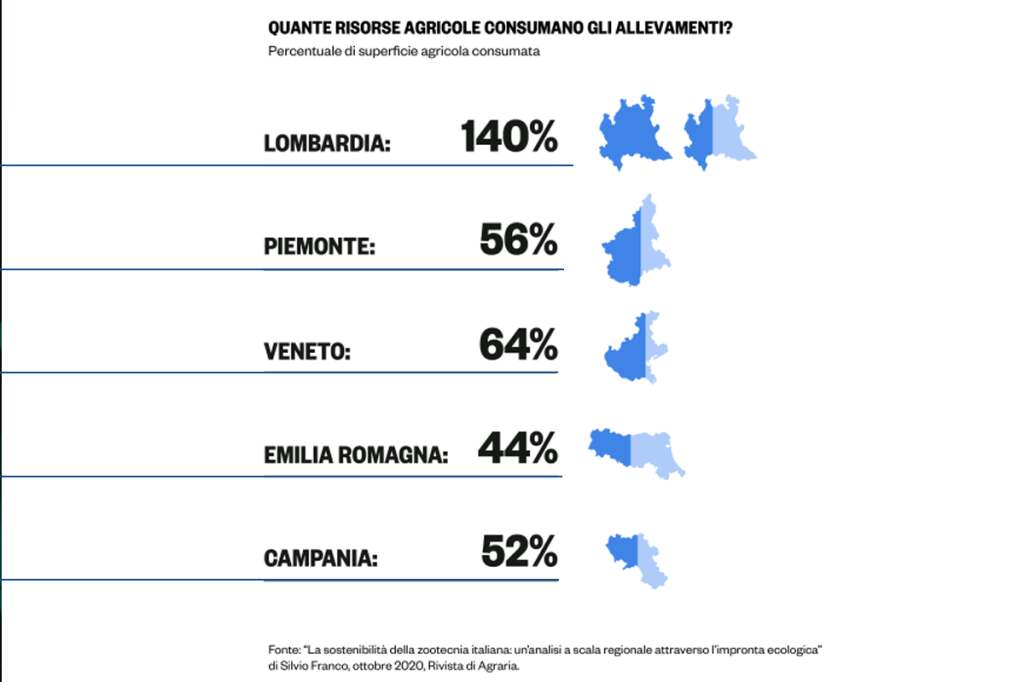

Se a livello nazionale il dato potrebbe apparire quasi accettabile, analizzando i dati regione per regione ci si accorge di come la situazione sia drammatica. Lo studio rivela come il 58% dell’impronta totale sia data dalle quattro principali regioni del bacino padano. Tra queste il caso limite è rappresentato dalla Lombardia dove il settore zootecnico sta divorando il 140% della biocapacità agricola della regione. In altre parole, la Lombardia dovrebbe avere una superficie agricola di quasi una volta e mezzo quella attuale solo per assorbire le emissioni degli animali allevati sul suo territorio. Un dato allarmante che ci mostra come l’impatto della Lombardia rappresenti “oltre un quarto di quello nazionale e contribuisce per oltre il 10 per cento nel determinare l’insostenibilità complessiva dell’agricoltura italiana”. Leggermente meglio il Veneto, dove gli allevamenti consumano il 64% delle risorse, e il Piemonte (56%). Quarta regione del bacino padano è l’Emilia-Romagna dove il dato si attesta al 44% non perché il consumo di suolo sia minore che altrove ma piuttosto perché grazie alla superficie agricola così ampia riesce ad attutirlo in modo migliore. Emerge dunque come siano le aree più antropizzate quelle dove l’impronta ecologica degli allevamenti risulta essere maggiormente grave mentre in regioni con una grande quantità di foreste, come ad esempio il Trentino-Alto Adige, la presenza di ampie aree verdi riesce a bilanciare in maniera efficacie l’impatto di questo settore.

Green Deal – Se per invertire questa tendenza servirebbe un deciso intervento politico, le vicende di questa settimana hanno mostrato lo scarso interesse per i temi ambientali da parte delle istituzioni europee. L’Unione Europea ha infatti approvato la nuova “Politica agricola comune”, il più grande programma di sussidi diretti esistente al mondo con un valore di 390 miliardi per il periodo 2021-2027: un terzo del budget europeo. Una pioggia di finanziamenti che avrebbe potuto rappresentare una svolta importante verso una riconversione del settore agricolo e zootecnico in un’ottica green e che invece si trasforma in un nulla di fatto. Nonostante il tanto sbandierato Green Deal, infatti, l’Europa sembra aver perso un’occasione d’oro per raggiungere i propri obiettivi ambientali e dare un segnale forte a tutto il mondo di come sia possibile invertire la tendenza. Nelle lunghe trattative tra i vari gruppi per arrivare ad un testo definitivo è stata infatti eliminata la parte relativa ai cosiddetti eco-schemi ossia quei meccanismi che dovevano permettere una distribuzione più mirata dei fondi e incentivare la diffusione di pratiche agricole attente alla biodiversità e alla tutela dell’ambiente e del clima. Insomma, per accedere ai fondi i criteri ambientali non saranno vincolanti mentre lo saranno tutta una serie di criteri basati sul lato economico. Oltre 160 miliardi di sussidi destinati alle imprese del settore saranno così totalmente svincolati da qualsiasi criterio ambientale stringente alimentando un sistema malato che sta mettendo in ginocchio la biodiversità in tutto il continente e, come abbiamo visto, il nostro paese. E nello stabilire che saranno i governi nazionali, e non l’Unione Europea a destinare quei fondi, si è deciso di fermare sul nascere anche le singole iniziative di salvaguardia ambientale: se un singolo paese volesse adottare misure più stringenti in tema ambientale nell’assegnare i fondi sarà fermato dall’inizio. La nuova PAC infatti prevede esplicitamente il divieto di porre vincoli ulteriori in nome dell’omogeneità a livello UE e della concorrenza.

Ci sono poi una serie di piccole modifiche apparentemente minori che invece avranno un impatto forte perché erodono, comma dopo comma, le misure di tutela degli habitat e degli ecosistemi. Le larghe intese in parlamento hanno cancellato l’obbligatorietà, per le aziende agricole, di usare uno strumento di gestione sostenibile dei nutrienti. Vengono poi cancellati gli indicatori che misuravano la quota di preservazione del paesaggio che spettava alle aziende senza i quali sarà sostanzialmente impossibile compiere un monitoraggio sul rispetto o meno di parti della strategia UE per la tutela della biodiversità. Via anche gli indicatori della riduzione delle emissioni del bestiame: in assenza di dati certi che questi fornivano, adesso non sarà possibile fissare degli obiettivi di riduzione delle emissioni per questo settore.

In questo modo si va dunque ad alimentare un sistema in cui agricoltura e allevamento consumano più risorse naturali di quante il territorio sia in grado di dare. Ma come è possibile una cosa simile? Lo spiega in modo magistrale il prof. Franco: “Il processo è semplice: stiamo immettendo nell’ambiente più emissioni e scarti di quello che l’ambiente è in grado assorbire, quindi stiamo regalando a chi verrà dopo di noi una serie di problematiche ambientali senza dare loro le risorse per riuscire a gestirle”. Di fatto, ogni anno, l’overshoot day indica il giorno dell’anno in cui finiscono le risorse della terra e si iniziano a consumare “le risorse del futuro”. Un giorno che ogni anno è drammaticamente prima di quello precedente e che quest’anno era il 22 agosto. Per quasi metà del 2020, insomma, abbiamo usato risorse sottraendole alle generazioni future. Eppure basterebbe così poco ad invertire la tendenza. Basterebbe cambiare abitudini e scegliere una vita più sostenibile. Senza bisogno di scelte drastiche.