La lunga via per la libertà di Omoyele Sowore

“Hey, what are we waiting for?

We’ve come to far to let this go

Always on the outside looking in

The door is swinging in the wind

It’s time to go and march on in

It’s time to show them what we’re all about”

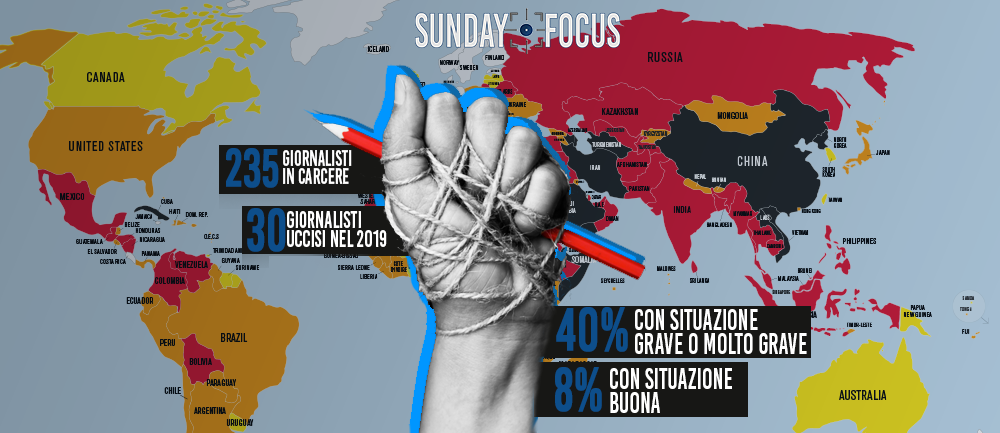

La Nigeria è uno dei paesi più corrotti al mondo. Lo dicono i dati raccolti da “Transparency International”, l’organizzazione non governativa nata nel 1993 a Berlino che ogni anno monitora il livello di trasparenza e corruzione nel mondo. Nel “Corruption Perception Index”, una lista comparativa della corruzione percepita in tutto il mondo che viene aggiornata e pubblicata ogni anno, la Nigeria occupa costantemente le ultime posizioni (144esima su 180 nel 2018) segno di come il problema sia diffuso nel paese africano. Una situazione certamente nota in tutto il mondo. Un sistema corruttivo così penetrante da aver coinvolto anche altri paesi tra cui l’Italia, finita al centro di un caso politico internazionale a seguito della maxitangente che sarebbe stata pagata da Eni a funzionari nigeriani nell’affare OPL245. Un sistema criminale corruttivo contro cui da anni si batte Omoyélé.

Sowore – Nato nel sud del paese il 16 febbraio 1971 Sowore è stato cresciuto in una famiglia poligama con sedici fratelli. Appena maggiorenne, nel 1989, scese in piazza insieme a migliaia di Nigeriani per protestare contro le pretese del Fondo Monetario Internazionale. Un accordo siglato dal governo con l’ente, infatti, prevedeva lo stanziamento di 120 milioni di dollari per la realizzazione di un oleodotto ma tra le condizioni imposte dal FMI vi era anche la riduzione del numero di università in Nigeria da 28 a 5. Un’imposizione accettata di buon grado dal governo nigeriano, pronto a sacrificare l’istruzione sulla via dello sviluppo economico, ma non dai giovani e dai movimenti studenteschi. Iniziò così l’attivismo politico di Sowore che nel giro di un paio d’anni sarebbe diventato anche presidente dell’Unione studentesca dell’Università di Lagos, dove si è reso protagonista di ferventi battaglie contro cultismo e corruzione. Battaglie che lo portarono spesso ad essere in prima linea su diversi fronti.

Nel 1992, con la Nigeria sempre più nel caos dopo due tornate elettorali annullate per frodi, fu a capo di una protesta studentesca contro il regime di Babangida. Le manifestazioni guidate da Sowore furono represse nel sangue dalla polizia che aprì il fuoco sugli studenti uccidendone sette e ferendone centinaia. Sowore, salvatosi dai colpi degli agenti, non riuscì a sfuggire all’arresto. Condotto in carcere fu detenuto e torturato per alcune settimane prima di essere rilasciato. Arresti e detenzioni arbitrarie divennero in quegli anni quasi la normalità per Sowore che nonostante le violenze subite rimase in prima nelle proteste antigovernative. Rimase in prima linea soprattutto in occasione delle elezioni del 12 giugno 1993. Considerate, ancora oggi, le elezioni più regolari della storia della Nigeria venero nuovamente annullate da Babangida scatenando un’ondata di proteste senza precedenti. Migliaia di persone scesero in piazza e, ancora una volta, la polizia represse nel sangue le manifestazioni provocando oltre cento morti. Ma, questa volta, i manifestanti ne uscirono vittoriosi e, rimasto senza supporto popolare e militare, Babangida fu costretto a dimettersi e a passare il potere ad un “governo ad interim” il 27 agosto 1993.

L’attivismo di Sowore, però, non si interruppe. Il governo di Shonekan non riuscì ad imprimere alla Nigeria quella svolta auspicata dai manifestanti e corruzione e criminalità continuarono a pervadere ogni ambito della vita politica e civile. Nei primi anni 2000, per sfuggire ai continui arresti politici, Sowore decise di lasciare il paese e rifugiarsi negli Stati Uniti. Nel 2006 fondò nel New Jersey l’agenzia di stampa “Sahara Reporters” con l’intenzione di continuare a denunciare anche a distanza le nefandezze che continuavano a susseguirsi nel suo paese natale. Un progetto di “citizen Journalism” con cui Sowore vuole mettere al centro i racconti dei propri connazionali incoraggiando le persone comuni a riferire storie di corruzione, violazioni dei diritti umani e altre condotte politiche. Protetto dal primo emendamento della Costituzione statunitense, Sowore ha pubblicato oltre 5.000 inchieste attirando su di sé diverse minacce da individui di cui aveva denunciato i crimini.

Revolution Now – Dopo aver guadagnato un importante seguito con le proprie inchieste, però, Sowore ha sentito la necessità di agire in modo concreto per il proprio paese. Il 25 febbraio 2018 ha annunciato il suo ritorno in patria per candidarsi ufficialmente alle elezioni presidenziali dell’anno successivo con un proprio partito: l’African Action Congress. Durante tutta la campagna elettorale, consapevole di non avere grosse possibilità di ottenere un buon risultato, Sowore ha denunciato i crimini commessi dal governo e il livello insostenibile di corruzione nel paese. Con il suo slogan “Riprendi l’azione!” ha provato a spronare i propri concittadini a prendere coscienza dei problemi di una Nigeria sempre più in ginocchio e bisognosa di una svolta radicale. Svolta che, come prevedibile, non è arrivata dalle urne che hanno visto la vittoria del presidente uscente Muhammadu Buhari, al centro di pesanti critiche e di numerose inchieste per i suoi legami con il vecchio regime.

Una sconfitta che ha però dato a Sowore la forza di organizzare una delle più grandi manifestazioni nella storia del paese. A giungo infatti viene annunciata per il 4 agosto una manifestazione di massa per protestare contro la rielezione di Buhari, contro la corruzione, contro la criminalità sempre più presente e le continua violazioni dei diritti umani in Nigeria. “Tutto ciò che è necessario per una #Rivoluzione” aveva dichiarato “è che gli oppressi scelgano una data che desiderano per la libertà, senza sottoporsi all’approvazione dell’oppressore” e proprio per questo motivo, la protesta, aveva preso un nome provocatorio e significativo: #RevolutionNow. Ma proprio i toni e i continui inviti ad una rivoluzione, anche se pacifica, hanno portato ad una violenta repressione. Il 4 agosto decine di migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del paese ma le proteste sono state sedate ovunque con lacrimogeni ed arresti massicci. Nella capitale Abuja si sono reistrati scontri tra polizia e manifestanti in cui diverse persone sono rimaste ferite. Ma in piazza quel giorno, non c’era Omoyele Sowore.

Arresto – Alla vigilia della protesta, infatti, agenti dell’intelligence del Dipartimento dei Servizi di Stato (DSS) hanno fatto irruzione nel suo appartamento e lo hanno arrestato con accuse pesanti e spropositate: cospirazione, tradimento e terrorismo. Un arresto che ha da subito destato pesanti preoccupazioni sia in Nigeria che nel resto del mondo. Un arresto che è sin da subito sembrato un modo per togliere la voce ad uno dei più importanti attivisti della storia del paese proprio alla vigilia della più importante manifestazione degli ultimi anni. Di Sowore, per alcuni giorni, non si è saputo nulla. Nessuno ammetteva l’arresto, nessuno sapeva dove fosse detenuto ne in che condizioni. È stato lui stesso, il giorno successivo alla manifestazione a rompere il silenzio. “Sto bene e sono in ottima salute” ha detto ai compagni di partito che dopo 4 giorni senza notizie erano riusciti ad ottenere un incontro con lui, “Sono lieto che le pacifiche proteste #RevolutionNow siano andate avanti”.

Ma quello che sembrava potesse essere l’ennesimo arresto lampo nel lungo attivismo di Omoyele, si è invece trasformato in un incubo infinito. Se da una parte il tribunale di Abuja ne aveva disposto il rilascio immediato per permettere ulteriori accertamenti, il Dipartimento dei Servizi di Stato ha sempre rifiutato la richiesta trasformando di fatto il suo arresto in una detenzione arbitraria. Da quel momento, infatti, sono stati negati a Sowore i più basilari diritti che un detenuto dovrebbe avere. Costretto a stare in una stanza senza mai la luce del sole e senza nessun contatto con l’esterno, nemmeno telefonicamente. Una detenzione che ha sempre più sollevato polemiche per la sua chiara connotazione politica e per l’evidente tentativo di mettere a tacere un oppositore tenace e sempre più seguito. Per due volte il tribunale della capitale ne ha disposto il rilascio su cauzione e, per due volte, il DSS ha negato ai familiari il rilascio. Persino quando, il 6 dicembre, sembrava tutto finito l’intelligence ha sparigliato le carte macchiandosi dell’ennesima violazione. Costretti dal tribunale, i Servizi di Stato avevano accettato di rilasciare Sowore su cauzione e gli avevano concesso la libertà. La libertà, però, è durata il tempo di un abbraccio con gli amici. Dopo circa 3 ore, infatti, l’intelligence è tornata a bussare alla porta di Omoyele e lo ha ricondotto in carcere con nuove accuse tra cui “cyberstalking al presidente”.

L’ennesimo abuso delle autorità nigeriane. L’ennesima prevaricazione che ha fatto tornare il paese ai tempi della dittatura provocando lo sdegno dell’intera comunità internazionale. Sdegno e prese di posizione che hanno messo sempre più nell’angolo il presidente Buhari fino alla spallata finale del 20 dicembre che lo ha costretto a cedere. Con un documento ufficiale firmato da 6 senatori il Congresso degli Stati Uniti ha indirizzato ad Abubakar Malami, procuratore generale e ministro della Giustizia della Nigeria, un appello affinché Sowore fosse rilasciato. Nella lettera, i senatori si dicevano “estremamente preoccupati per la mancata applicazione della normale procedura e dello stato di diritto nei confronti di un cittadino statunitense” ed auspicavano una rapida risoluzione del caso che potesse far tornare la Nigeria ad essere “un modello democratico per tutta l’Africa”. Una posizione, quella degli Stati Uniti, a cui il presidente non poteva rimanere indifferente e che ha contribuito in maniera determinante agli avvenimenti dei giorni successivi.

“Il mio ufficio” ha comunicato Malami il 24 dicembre “ha deciso di ottemperare alle ordinanze del tribunale e rilasciarlo su cauzione”. È il miracolo del Natale. Il pomeriggio della Vigilia di Natale, Sowore è tornato in libertà. A bordo di un’utilitaria rossa ha lasciato il Dipartimento di Sicurezza dove era detenuto dal 3 agosto ed è potuto finalmente tornare a casa dove, oltre a decine di giornalisti da tutto il mondo tranne che dall’Italia, lo aspettavano in lacrime i suoi amici. Chi era con lui in macchina ha raccontato la sua felicità. La sua gioia per la ritrovata libertà. Le sue risate e quel canto che ha voluto sussurrare, più a se stesso che agli altri, per ricordarsi che tutto questo non cambierà il suo impegno:

“I can feel the change is coming in the air

I can feel the revolution now

I can feel the change is coming in the air

I can feel the revolution now”