Guida alla riforma della Giustizia: i motivi dell’urgenza, il contenuto e le critiche

Chi elogia la nostra giustizia, somiglia terribilmente a quella persona

che cercava di consolare una vedova il cui marito era morto per una

grave forma di polmonite, dicendole per tranquillizzarla che forse non era andata poi tanto male.

-Karl Kraus-

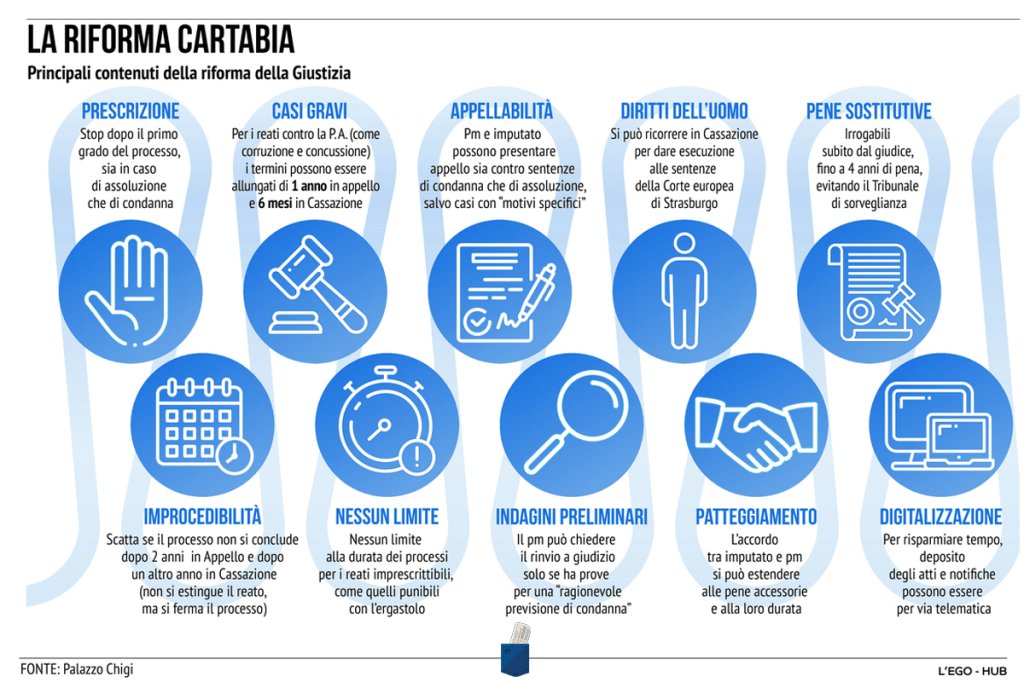

A tenere banco durante l’ultima settimana è stata senza dubbio la notizia dell’accordo sulla riforma della giustizia voluta dalla ministra Marta Cartabia. Una riforma che ha suscitato perplessità e critiche sia in Parlamento che fuori con alcuni illustri esponenti della magistratura che hanno espresso la propria posizione contraria al testo. La legge Cartabia, che legge non è trattandosi sostanzialmente di una serie di emendamenti al progetto di revisione attuato dall’ex Ministro Bonafede con lo scopo di alleggerire il carico di processi penali, introdurrebbe un limite alla durata dei procedimenti, che per alcuni potrebbe mettere a rischio l’esito delle cause attualmente in corso.

Urgenza – La necessità di una riforma del sistema giudiziario italiano è cosa nota e da decenni si discute di come intervenire per rendere più veloce ed efficace la giustizia nel nostro paese. L’accelerata degli ultimi mesi, che ha portato all’accordo sul testo proposto dalla ministra Cartabia, è dovuta sostanzialmente alle pressioni arrivate dall’Unione Europea. Nell’ambito del “Next Generation EU”, lo strumento da oltre 800 miliardi messo in campo dall’Unione Europea per fronteggiare la crisi post pandemia, l’Italia ha elaborato l’ormai noto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. All’interno del piano, il cui rispetto è necessario per accedere ai fondi europei per la ripresa, è prevista l’approvazione di due riforme strutturali definite “di contesto” perché in grado di impattare su tutti gli ambiti: la riforma della Pubblica Amministrazione e la riforma, appunto, della Giustizia.

L’inserimento della giustizia negli ambiti da riformare con urgenza è dettato dalla necessità di allinearsi agli altri paesi europei riducendo i tempi per i processi penali e civili come chiesto, sia nel 2019 che nel 2020, dall’Unione Europea al nostro governo. Le lungaggini del sistema italiano risultano infatti evidenti dall’ultimo rapporto dell’UE, relativo al biennio 2016-2018, in cui emerge chiaramente la lentezza della giustizia italiana: la durata media di un processo in Italia è di 3 anni e 9 mesi contro una durata media in Europa di circa un anno; i 527 giorni necessari per arrivare ad un verdetto di primo grado in Italia in Europa sono 233; un processo amministrativo dura da noi più di 5 anni; quello civile oltre 6 anni. Per non parlare del fatto che l’Italia è anche il Paese con la più alta percentuale di processi civili e penali pendenti nel secondo grado di giudizio dopo due anni dall’instaurazione degli stessi (44,8% per i primi e 41,5% per i secondi). Nella maggior parte dei Paesi europei questa percentuale è pari a zero.

Riforma – Da qui la necessità di intervenire sul sistema italiano per provare a rendere più rapidi e certi i processi intervenendo in particolare sulla prescrizione. La riforma della giustizia Cartabia conferma infatti che la prescrizione del reato resta bloccata dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione (art. 14 del DdL), senza modifiche rispetto alla disciplina attuale. Ciò che si vorrebbe cambiare, al contrario, è il decorso successivo alla pronuncia. Viene infatti introdotto un limite di tempo massimo del giudizio d’Appello e di Cassazione, trascorso il quale l’azione penale viene dichiarata improcedibile (art. 14-bis DdL). La nuova disciplina si applica per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della “legge Bonafede”. Qualora vengano superati i termini di legge, il giudice della Corte di Appello o della Cassazione dovrà dichiarare il non doversi procedere, chiudendo il processo, ma l’imputato può chiedere espressamente la prosecuzione dello stesso, così come attualmente può rinunciare alla prescrizione.

A causa delle polemiche scatenate dalla presentazione del testo del 23 luglio scorso, il governo è corso ai ripari introducendo alcuni limiti alla nuova normativa sulla prescrizione. Per alcuni gravi reati, ovvero associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, non ci sarà un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione), oltre a quella prevista per tutti i reati.

Alle novità procedurali si aggiunge la creazione di un Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia dovrà riferire ogni anno sull’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitorerà l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza.

Reazioni – Nonostante la riforma tocchi diversi punti, tra cui ad esempio i limiti per le indagini preliminari o le regole per i processi in assenza o speciali, le principali critiche riguardano le norme relative alla prescrizione e all’improcedibilità. Tra i primi a bocciare il testo del Governo c’è stato Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro e simbolo della lotta alla ‘ndrangheta, che ha dichiarato “con l’improcedibilità prevista dalla riforma Cartabia il 50% dei processi, considerata la gran mole dei reati di mafia e maxi processo che celebriamo, saranno dichiarati improcedibili in appello”. Dichiarazione a cui ha fatto eco il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, che ha aggiunto: “Immaginare che tanti processi vengano dichiarati improcedibili mina la sicurezza del paese”. Parole condivise da gran parte della magistratura e portate ad un livello superiore dal CSM che in settimana ha pubblicato un parere sfavorevole alla riforma.

Le voci favorevoli alla riforma sono, dunque, poche. Oltre a quella della Cartabia, che continua a dofendere il testo a spada tratta, si registra quella del Giudice della Cassazione Angelo Socci: “La riforma Cartabia risponde ai parametri del giusto processo e ai tempi che ci dà la Corte europea dei diritti dell’uomo e alla legge Pinto.”

C’è però un punto di questa riforma che fa ben sperare per il futuro: la riforma della giustizia riparativa. La Cartabia, infatti, ha deciso di introdurre una serie di modifiche che rendano più accessibile il ricorso a pene alternative al carcere che possano restituire attenzione alle dimensioni umane e sociali che investono il crimine per evitare che le pene inflitte scadano in semplici punizioni ma che possano essere motivo di crescita e reale cambiamento per chi commette un crimine. In particolare si prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore, oltre che dell’assenso del giudice. Un passo avanti importante anche, e soprattutto, dopo le immagini terribili di Santa Maria Capua Vetere.