Coronabond e MES: Cosa sono e perchè dividono l’Europa

“Amo furiosamente l’Europa

ma ammetto che non funziona,

che dobbiamo rifondarla.”

-Emmanuel Macron-

Il coronavirus non è più solo un’emergenza sanitaria ma, in questi giorni più che mai, si sta trasformando in un’emergenza politica. Lo è per i governi statali chiamati a rispondere ad una situazione completamente nuova che spesso li ha trovati impreparati. Lo è, ancor di più, per l’Unione Europea che rischia di morire colpita da un braccio di ferro politico senza precedenti. Intrappolata nei suoi stessi meccanismi, non è stata fino ad ora in grado di dare risposte concrete per sostenere le famiglie e le imprese colpite da una crisi senza precedenti e che negli stati più colpiti arrancano e chiedono a gran voce un aiuto che non arriva. Si parla da giorni di MES e coronabond, con scontri e barricate tra chi sostiene uno e chi sostiene l’altro. Tra chi in patria chiede a gran voce una misura ma poi la boccia in Europa. Tra chi non vuole nessuno dei due e chi, invece, chiede aiuti senza condizioni.

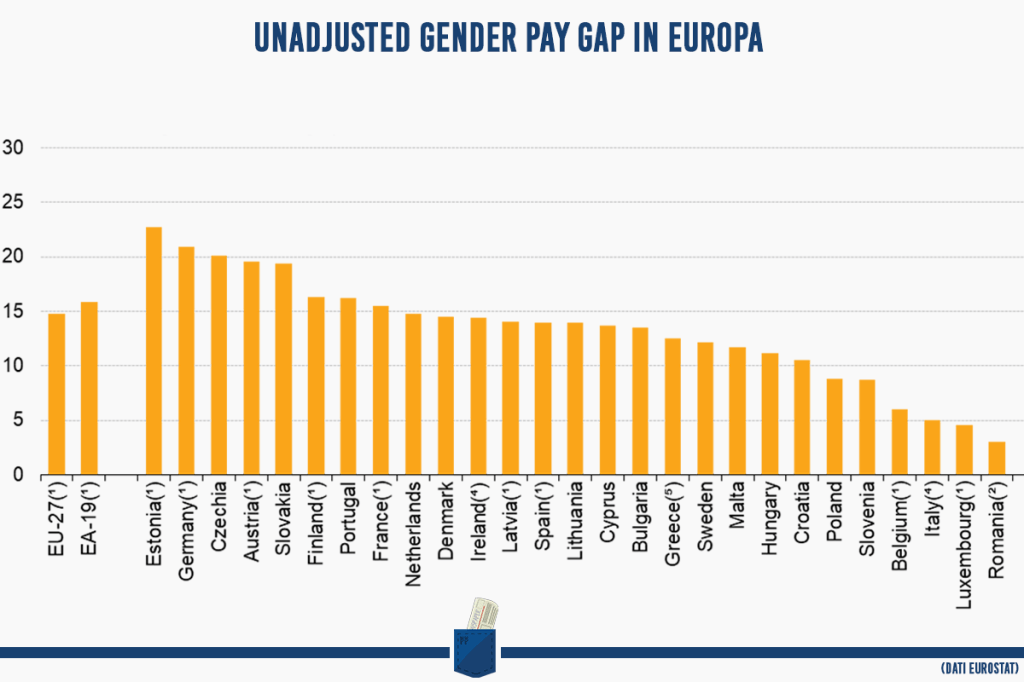

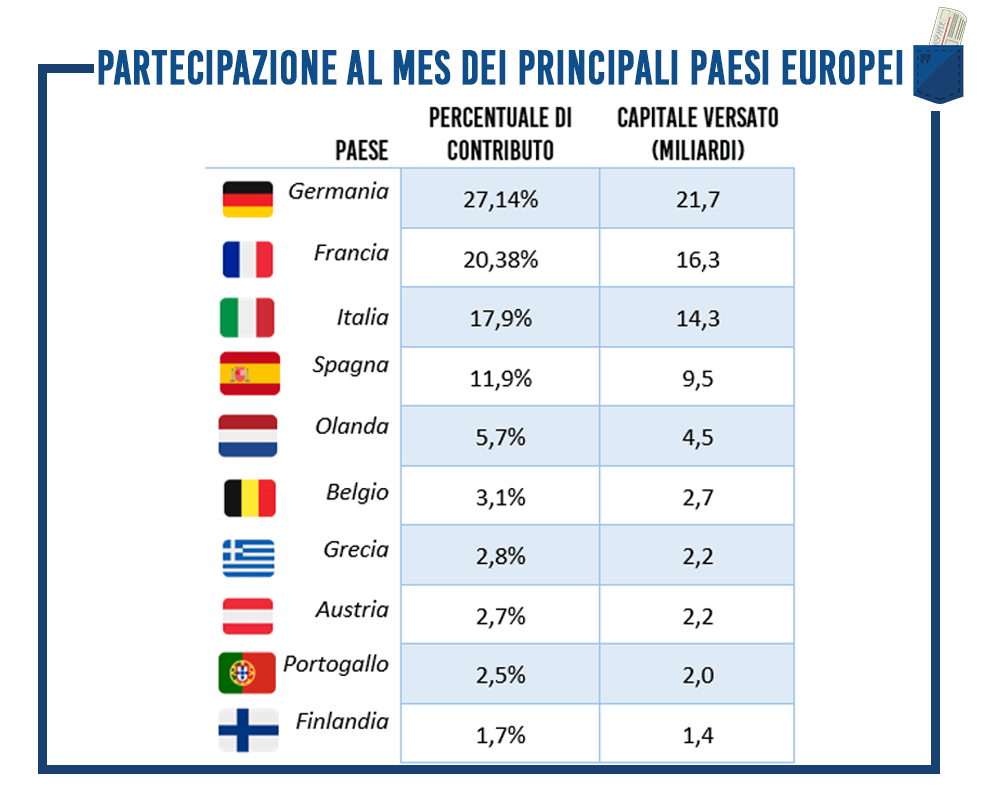

MES – Il Meccanismo Europeo di Stabilità, MES per gli amanti degli acronimi o “Fondo salva stati” per chi vuole semplificare, è un’organizzazione intergovernativa europea attiva dal luglio 2012. Regolato dal diritto internazionale e con sede in Lussemburgo, il fondo nasce con lo scopo di fornire assistenza finanziaria agli stati dell’area euro che versino in condizioni di difficoltà tali da mettere a rischio la stabilità dell’intera Unione. A disposizione del fondo ci sono circa 700 miliardi di euro di cui solo una parte (80 miliardi) viene finanziata direttamente dagli stati membri in modo proporzionale alla loro importanza economica mentre il restante capitale viene raccolto sui mercati finanziari attraverso l’emissione di bond. L’Italia, terza economia europea dopo Germania e Francia, ha contribuito per il 17,9% versando all’organizzazione 14,3 miliardi di euro. Sette meno dei tedeschi e due meno dei francesi.

Il problema di fondo, per cui molti lo ritengono uno strumento inadeguato ad una situazione così critica, è che il meccanismo di stabilità concede prestiti dietro condizioni severe. Per poter accedere al fondo il paese che lo richiede deve sottoscrivere una lettera d’intenti concordata con la Commissione Europea, la BCE e il Fondo Monetario Internazionale in cui si impegna ad attuare interventi specifici nell’abito di un consolidamento fiscale, delle riforme strutturali, o del settore finanziario. Proprio da qui nasce lo scontro che ha spaccato il governo italiano e sta dividendo i paesi europei. I paesi che decidessero di attivare il meccanismo sarebbero infatti sottoposti a vincoli e regole più ferree rispetto agli altri stati rischiando di trovarsi ad affrontare una stagione di riforme più rigide e difficoltà finanziarie maggiori. Condizioni che stridono con il principio di solidarietà su cui si basa la comunità europea e che non sembrano in grado di rispondere in maniera efficace ad una crisi che colpisce tutti.

Coronabond – Meno condizioni sono invece richieste dai cosiddetti “eurobond”, ribattezzati “coronabond” per l’occasione. Quando si parla di Eurobond ci si riferisce ad un’obbligazione ideata nel 2011 dalla Commissione Europea presieduta dal portoghese José Manuel Barroso dietro cui si cela un ragionamento semplice: essendo l’eurozona un’entità con un’unica banca centrale e un’unica moneta, perché non creare anche un unico debito pubblico? Un titolo di stato europeo garantisce infatti una maggior stabilità e tassi di interesse minori di quelli a cui sarebbero sottoposti i titoli dei paesi più deboli.

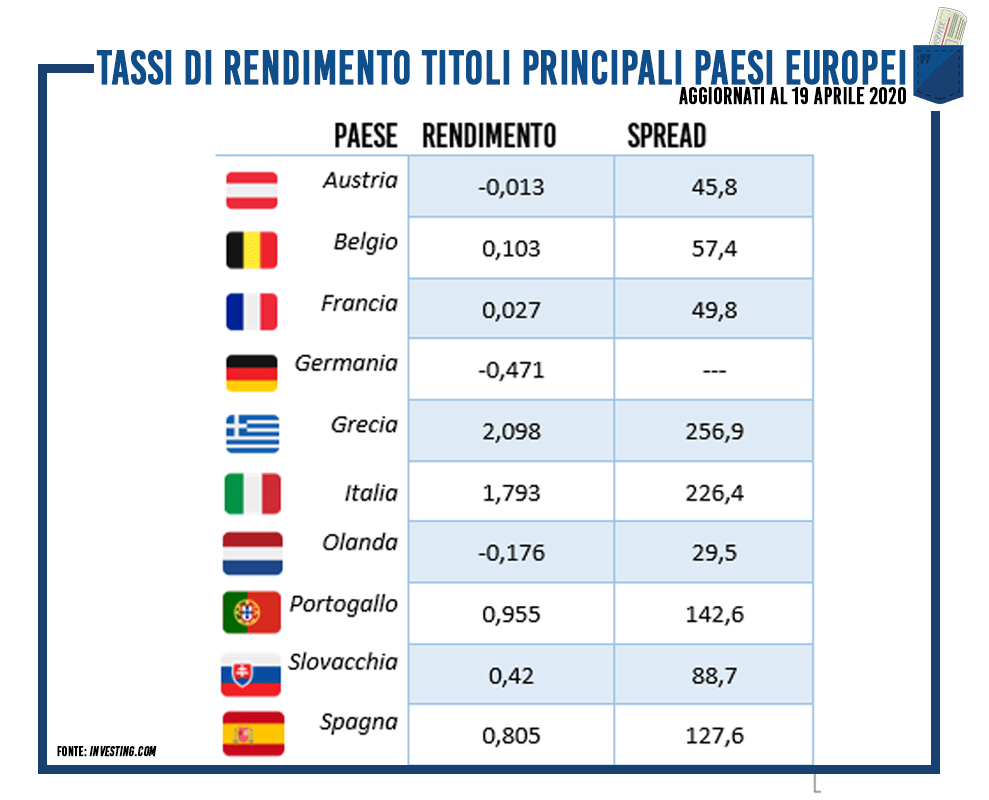

Avendo spese superiori rispetto alle entrate, gli stati chiedono costantemente prestiti emettendo in cambio obbligazioni (bond, in inglese) che garantiscono una rendita annuale a chi li detiene. Lo stato che ha richiesto il prestito paga in questo modo gli interessi impegnandosi a ripianare il debito allo scadere delle obbligazioni. L’Italia, ad esempio, emette solitamente i cosiddetti BTP, obbligazioni decennali che al momento rende agli acquirenti un interesse di circa l’1,7%. In sostanza chi presta soldi al nostro paese riceve un 1,7% annuo per dieci anni dopodiché riottiene la somma prestata. Il rendimento dei titoli di stato è in continua evoluzione e dipende dalla solidità del paese: più un paese è stabile, più l’investimento viene considerato sicuro e più sarà basso il tasso di interesse. Al contrario per paesi in difficoltà l’interesse sarà maggiore essendo più alto il rischio che non riescano a ripagare il debito. Metro di paragone è la Germania, ritenuta l’economia più solida a livello europeo, sui cui titoli di stato viene calcolato il divario (lo “spread”) degli altri stati. Un divario che oscilla tra i 226 punti della Grecia, i cui titoli hanno un tasso di rendimento del 2,1%, e i 29 punti dell’Olanda, i cui titoli sostanzialmente non danno alcun rendimento.

Proprio le oscillazioni a cui sono sottoposte le obbligazioni rendono gli eurobond, o coronabond che dir si voglia, maggiormente utili per quei paesi meno stabili. La grande stabilità finanziaria dell’Unione Europea nel suo complesso garantisce la possibilità di emettere titoli con un tasso di interesse comune per tutti i paesi e che dunque non sia soggetto ad oscillazioni stato per stato. La condivisione di un debito comune a tutti gli stati genera però preoccupazione in quei paesi caratterizzati da un maggior rigore preoccupati per la possibilità di fallimento di stati meno inflessibili che ne potrebbero approfittare per tenere comportamenti economicamente irresponsabili lasciando di fatto il pagamento del debito in capo ai contribuenti di stati più virtuosi.

Europa – Come il premier Giuseppe Conte, anche noi siamo costretti a fare nomi e cognomi. In Europa le barricate dello scontro eurobond-Mes hanno infatti contorni e colori ben definiti: da una parte gli stati dell’area mediterranea, Italia e Spagna su tutti, dall’altra quelli del nord Europa, capeggiati dalle virtuosissime Olanda e Germania. Mentre i primi chiedono un salto culturale all’Unione Europea con l’approvazione di una misura senza precedenti, i secondi frenano spingendo invece per l’utilizzo del MES seppur con qualche correzione che lo renda meno rigido.

A chiedere l’indebitamento comune tramite coronabond è stato il cosiddetto “gruppo dei nove”, ovvero un ampio schieramento di governi nazionali che nelle scorse settimane hanno firmato una lettera indirizzata alla commissione. Italia, Spagna, Francia, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Irlanda, Portogallo e Slovenia hanno chiesto così formalmente che la Commissione Europea apra finalmente a questo debito comune per permettere lo sfruttamento di maggiori risorse e affrontare la crisi in corso. Si tratta di stati che, oltre ad essere i più colpiti dall’emergenza coronavirus, presentano i conti pubblici più fragili e quindi maggiormente in difficoltà nel finanziare misure straordinarie per il sostegno di imprese e famiglie. Ma se la Commissione Europea ha, dopo vari tentennamenti, accettato le richieste aprendo alla possibilità di indebitarsi, a fermare il tutto sono arrivati i falchi del nord: Olanda, Finlandia, Austria e, naturalmente, la Germania. I paesi più virtuosi del continente non intendono fare ulteriori concessioni dopo le misure già approvate per lo sforamento del tetto del 3% al deficit pubblico, quello del 60% al debito pubblico e la sospensione delle regole sulla concorrenza riguardo agli aiuti di Stato. Misure che permetteranno agli stati di indebitarsi senza incorrere in conseguenze mettendo a rischio la stabilità dell’intera unione. Uno strappo dell’Unione che Berlino e si suoi satelliti non hanno mai pienamente digerito e che considerano già una misura straordinaria.

E mentre lo scontro tra nord e sud Europa imperversa, il tempo passa. Bisogna urgentemente intervenire, come ha sottolineato Mario Draghi nel suo editoriale sul ‘Financial Times’, “con la necessaria forza e rapidità per impedire che la recessione si trasformi in una depressione duratura”. Bisogna farlo prima che sia troppo tardi, prima che il costo dell’esitazione sia fatale non solo per l’Unione ma anche e soprattutto per i suoi stati membri. È ora di dimostrare, in quanto europei, che quella solidarietà su cui è stata fondata l’Unione non è solo una parola vuota ma un reale valore comune e condiviso. È necessario, oggi più che mai, mostrarci uniti per combattere un nemico che, innegabilmente, sta colpendo tutti.