Le complessità del caporalato

“Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai

un raggio di sole, senza la minima soddisfazione, sempre nell’ombra grigia di un’esistenza grama.

I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano.

Esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno sempre pronti a vessare il povero uomo qualunque.”

-Totò; Siamo uomini o caporali-

“Per la mia storia è un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perché è più forte della criminalità e del caporalato”. Si commuove il ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova nell’annunciare la misura da lei così fortemente voluta per la regolarizzazione dei braccianti che lavorano senza alcun diritto ne tutela nei campi di tutta Italia. Dopo un dibattito accesissimo si è giunti ad un accordo che avrebbe potuto essere un punto di svolta, o almeno di partenza, importante per eliminare la piaga del lavoro agricolo sottopagato, sfruttato ed in mano a organizzazioni criminali. Ma quello del caporalato è un fenomeno troppo complesso per essere risolto con la semplice distribuzione di permessi di soggiorno.

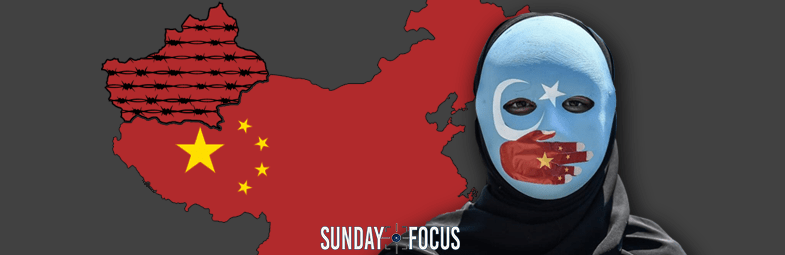

Caporalato – Fenomeno diffuso in tutto il paese, il caporalato consiste nello sfruttamento di manodopera irregolare attraverso l’intermediazione di un soggetto, il caporale appunto, che recluta i braccianti e tratta con le aziende. Ogni giorno, alle prime luci dell’alba, il caporale raccoglie manodopera in un punto strategico della città per portarla nei campi o noi cantieri edili dove viene sistematicamente impiegata in nero senza che le siano riconosciute tutele di alcun tipo. Senza alcuna tutela della salute con la totale assenza di misure di sicurezza. Senza tutele lavorative con paghe da fame, meno di un euro a cassetta raccolta, e orari insostenibili che prevedono fino a 12 ore consecutive di lavoro senza pause.

Si tratta di un fenomeno estremamente radicato che fonda la sua diffusione su un duplice motivo. Da un lato vi è la disperazione dei braccianti, che spesso non hanno altra soluzione per sopravvivere se non il lavoro in nero nei campi. Dall’altro lato vi è però anche una capacità organizzativa da parte dei caporali, spesso legati ad organizzazioni criminali e dunque forti di quel potere, che riescono ad essere più efficienti dei centri per l’impiego non dovendo rispettare norme e burocrazia. Se ad un imprenditore servono 50 braccianti, dunque, sarà più propenso a chiederlo a chi riesce a garantirglieli a minor prezzo e nel minor tempo. Così uno dei settori produttivi strategici del nostro paese è finito nelle mani della criminalità organizzata macchiandosi di sistematiche violazioni di diritti attraverso una vera e propria riduzione in schiavitù di centinaia di migliaia di braccianti giornalieri.

Ma non si può, e non si deve, guardare al caporalato come una disfunzione criminale del sistema produttivo. Esso è piuttosto una reazione ad un malfunzionamento profondo che rende tortuoso e impervio il sentiero per il reclutamento regolare di manodopera. Un malfunzionamento che nasce dall’inefficienza dei centri per l’impiego e si alimenta con l’assenza dello Stato in certe zone d’Italia. Un’assenza che si fa sentire, asfissiante e pericolosa, in quei “ghetti” che non si riescono a capire. Quei “ghetti” inquadrati come un problema quando in realtà non sono che una conseguenza di quello stesso problema. Gli insediamenti e le baraccopoli informali che pullulano nel sud altro non sono se non veri e propri centri di reclutamento. È lì che si concretizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È da lì che partono i furgoncini per trasportare la manodopera verso i campi. Ed è li che, inevitabilmente, vivono i braccianti che sperano di lavorare nei campi.

Stato – Senza capire la complessità del fenomeno non si può intervenire in maniera seria e determinata per contrastarlo. Lo dimostra la legge anti-caporalato così fortemente voluta nel 2016 dall’allora ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Una legge che ha sicuramente fatto fare un passo avanti al nostro paese su questo tema, aprendo la strada per la sanzionabilità del datore di lavoro oltre che dell’intermediario e prevedendo l’arresto per chi sia colto in flagranza di reato. Sanzioni che sono senza dubbio pesanti, con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni bracciante reclutato, ma che difficilmente viene applicata a causa delle difficoltà di riscontrare il reclutamento di braccianti. Perché mentre la legge punendo in modo così duro il lavoro nero nei campi ha di fatto provocato un miglioramento dello scenario complessivo, non ha certo risolto il problema. Lo sfruttamento dei migranti ha cambiato volto e dal nero si è passati ad un grigio scuro: mentre risultano regolarmente assunti, i braccianti continuano ad essere sfruttati come prima. Dietro buste paga di facciata si nascondono remunerazioni in contanti fatte secondo precise tabelle di calcolo in tutto e per tutto identiche a quelle utilizzate prima della “regolarizzazione”. Una cassa di pomodori vale meno di due euro, una di arance circa 50 centesimi, l’insalata qualche centesimo. Il tutto per un lavoro che continua ad essere estenuante e con turni infiniti per portare a casa una decina di euro al giorno. Anzi meno, perché una parte spetta al caporale.

Questo perché con la legge del 2016 si è scelto di intervenire sul piano repressivo senza considerare ne tentare di risolvere i problemi più profondi che permettono una diffusione così capillare del fenomeno. Nessun intervento è stato ad esempio fatto per provare a snellire la procedura per accedere in modo regolare al mercato agricolo attraverso i centri di lavoro. Nessun controllo maggiore è stato previsto per quelle aree che sono notoriamente bacini di reclutamento per i caporali. Le baraccopoli in cui i migranti sono costretti a vivere, per miseria e necessità, sono state spesso distrutte con azioni più mediatiche che altro con il risultato della ricostruzione immediata pochi metri più in là.

E se l’intervento del 2016 non ha avuto l’effetto sperato perché ignorava troppi aspetti, lo stesso sembra emergere dalla regolarizzazione voluta così fortemente dalla Bellanova. Un provvedimento sicuramente necessario e che evidenzia l’attenzione per una piaga che non possiamo più permetterci di portarci dietro. Un provvedimento di grande umanità che però continua a non inquadrare la complessità del fenomeno. Intanto perché prevede la regolarizzazione di chi lavora nei campi escludendo di fatto da quella misura chi è vittima del caporalato in altri settori. Perché in Italia il caporalato non è solo agricoltura ma un fenomeno quantomai trasversale che va dalla logistica alla ristorazione passando dall’edilizia e dalla grande distribuzione. Pensare di risolvere la piaga del caporalato intervenendo solo sull’agricoltura significa ridurre e sottovalutare una rete criminale più ampia e complessa. Così come pensare di risolverlo con una semplice regolarizzazione di migranti irregolari. Perché quella stessa rete criminale è ampia e complessa e non aggredisce solo gli stranieri. Ce lo ha mostrato in modo tragico la storia di Paola Clemente, morta nel luglio del 2015 nei campi di Andria mentre lavorava all’acinellatura dell’uva. Quella rete criminale ha già dimostrato di essere in grado di adattarsi alle nuove leggi per aggirarle. Per cambiare volto allo sfruttamento senza cambiarne la sostanza.