Una pandemia di plastica: come il covid-19 sta avvelenando l’ambiente

“Felicità è trovarsi con la natura, vederla, parlarle”

-Lev Tolstoj-

L’uscita dalla pandemia sarà lunga e tortuosa. Non tanto dal punto di vista sanitario, dove grazie ai vaccini si inizia ad intravedere una luce in fondo al tunnel, quanto dal punto di vista ambientale. Guanti, mascherine, calzari, tute monouso, gel igienizzanti e chi più ne ha più ne metta. Siamo di fronte ad una vera e propria invasione di prodotti monouso che stanno sommergendo il mondo di plastica.

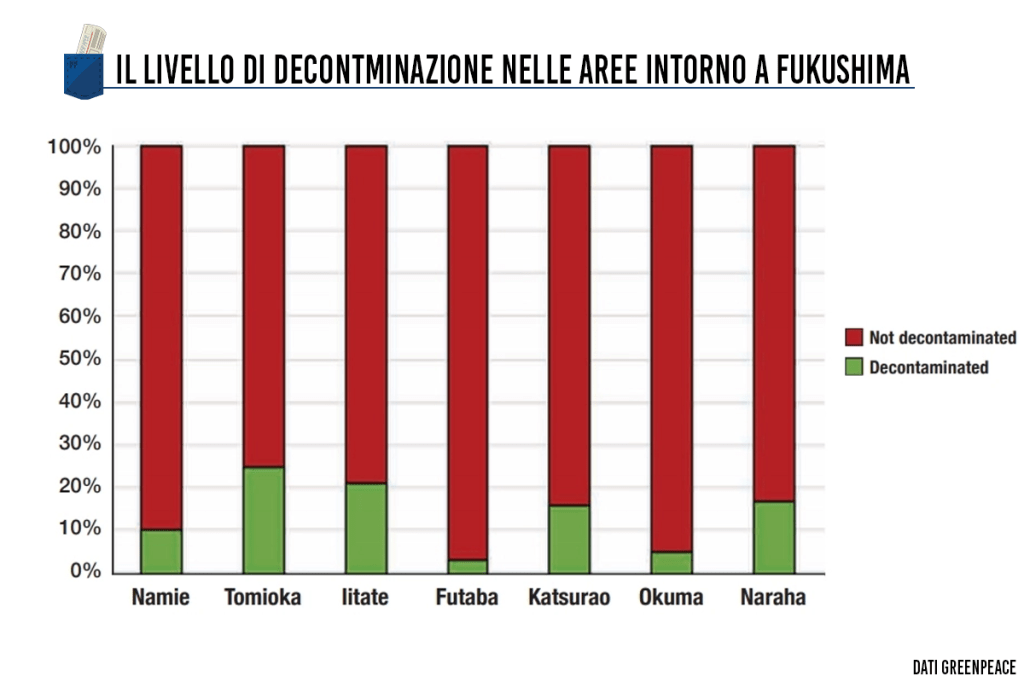

I DPI – Con la Direttiva 2019/904 l’Unione Europea aveva deciso di vietare a partire dal 1° gennaio 2021 la vendita in Europa di stoviglie monouso con lo scopo di promuovere un approccio circolare ai consumi, privilegiando prodotti riutilizzabili, sostenibili e non tossici. Una direttiva che avrebbe reso l’Unione Europea una zona “plastic free” ma che, avendo preso le mosse nel 2018, non poteva prevedere quello che sarebbe successo da lì a un anno. L’arrivo della pandemia ha portato infatti con sé l’utilizzo di massa di Dispositivi di Protezione Individuale, gli ormai arcinoti DPI, che non solo sono costituiti principalmente da materiale composito ma essendo potenzialmente infetti non possono essere differenziati né riciclati. A ciò si aggiunge un aumento di confezioni in plastica per il mercato alimentare conseguente da un lato ad un aumento vertiginoso delle consegne a domicilio di piatti già pronti conservati in vaschette monouso e dall’altro al massiccio ritorno di imballaggi in plastica nei supermercati per motivi di igiene. Così, dopo anni di calo e di scelte volte ad eliminarla dalle nostre vite, il mercato della plastica torna a crescere in modo vertiginoso grazie alla pandemia: dai 900 miliardi di dollari del 2019 alla cifra stellare di 1.012 miliardi nel 2021.

Secondo un recente studio del Politecnico di Torino si stima che solo in Italia vengano utilizzate ogni mese un miliardo di mascherine usa e getta e 500 milioni di guanti monouso. A livello globale il conto sale a 129 miliardi di mascherine e 65 miliardi di guanti ogni mese. Una vera e propria ondata di plastica che sta sommergendo il mondo provocando un pericoloso aumento dell’inquinamento, soprattutto in fiumi e mari, che mette a rischio milioni di specie animali e vegetali. Un’ondata di plastica monouso che sta avendo effetti tangibili anche nel nostro paese con gli impianti di smaltimento ormai ai limiti e mascherine gettate un po’ ovunque nelle nostre città e non solo da qualche incivile. In presenza i rifiuti con una vita brevissima come i DPI, come d’altronde per tutti gli altri rifiuti anche al di fuori della pandemia, il corretto smaltimento diventa di cruciale importanza. Guanti e mascherine monouso utilizzati dalla popolazione vanno smaltiti come rifiuti urbani e gettati nell’indifferenziata, mentre tutti i rifiuti provenienti da ospedali o strutture sanitarie in generale vanno considerati come rifiuti pericolosi a rischio infettivo e devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati. Ma a lanciare l’allarme su questo punto è stata la Presidente del WWF Donatella Bianchi: “se anche solo l’1% delle mascherine venisse smaltito non correttamente e magari disperso in natura, questo si tradurrebbe in ben 10 milioni di mascherine al mese disperse nell’ambiente, che corrispondono a oltre 40 mila chilogrammi di plastica in natura”.

Il riciclo – All’aumento della domanda di prodotti plastici monouso, sia DPI che imballaggi, è corrisposto però un calo del riutilizzo e del riciclo. Da un lato i dispositivi di protezione individuale non possono essere differenziati e dunque non sono destinati ad alcun tipo di recupero, dall’altro, come testimoniato da un report della Reuters, il calo della produzione durante i lockdown ha fatto calare drasticamente il prezzo del petrolio come conseguenza del calo della domanda ed ha reso così più conveniente produrre plastica vergine che da materiali riciclati. Alla luce della minore domanda di plastica riciclata, molte amministrazioni locali europee hanno avuto difficoltà nel gestire lo smaltimento dei rifiuti plastici in modo sostenibile. Con la conseguenza che sempre più plastica rischia di essere smaltita nelle discariche o peggio dispersa nell’ambiente. Un circolo vizioso che ha di fatto incentivato la nascita di miliardi di tonnellate di materiali plastici vergini e non destinati al riciclo.

Vi è poi un ulteriore elemento emerso da un’importante inchiesta trasmessa l’anno scorso dalla Pbs e dalla National public radio (Plastic wars) secondo cui il riutilizzo ed il riciclo sarebbero un’illusione: per molti composti non c’è alcuna possibilità di riuso e per altri è raramente conveniente, ad oggi, sul piano economico o energetico. Nei documenti delle grandi aziende petrolchimiche esposti dai giornalisti il marketing legato al riciclo assume una nuova faccia: pensare che sia possibile dare nuova vita a vestiti o pacchetti fatti di materiali plastici tiene in piedi il consumo. Far credere ai consumatori che per la plastica che stanno utilizzando vi sia la possibilità di una seconda vita fa aumentare le vendite anche se poi quella plastica non vedrà mai alcun tipo di riutilizzo.

La pandemia ha reso poi di fatto reso secondaria la questione ambientale. La necessità di una maggior protezione personale e l’illusione di una maggior igiene data dagli imballaggi monouso hanno fatto schizzare a livelli al limite del catastrofico. Eppure, i danni ambientali riconducibili a un uso sconsiderato della plastica- dimostrati da anni di studi e ormai sotto gli occhi di tutti- non sono cambiati. Montagne di rifiuti, biodiversità danneggiata, risorse contaminate sono solo alcuni dei risvolti negativi di un materiale che, anche a fronte di lunghissimi tempi di degrado, può essere considerato a ragione uno dei maggiori nemici pubblici dell’ambiente.